[00060947]油轮的独立间隔式储油舱结构

联系人: 李哲平

所在地:香港特别行政区

- 服务承诺

- 产权明晰

-

资料保密

对所交付的所有资料进行保密

- 如实描述

技术详细介绍

技术投资分析:

(一)技术摘要

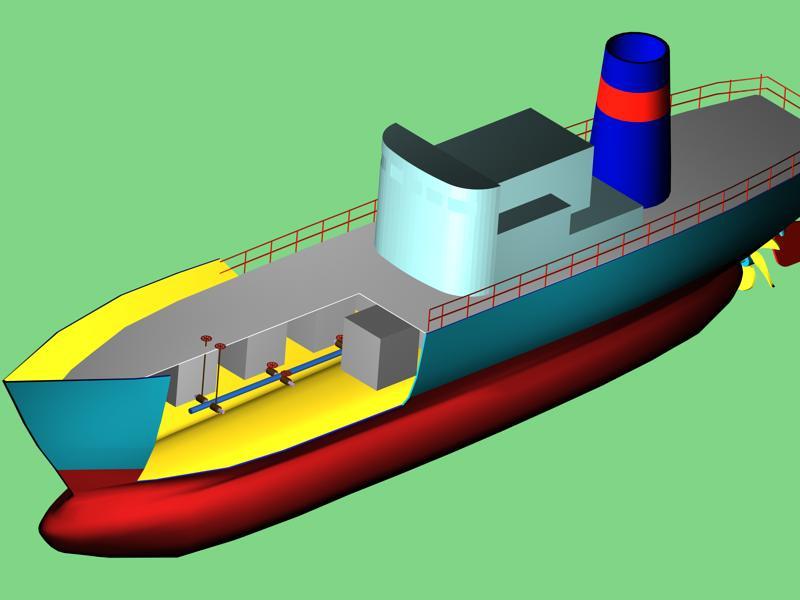

油轮的独立间隔式储油舱结构,将现有油轮的一容积很大的储油舱,改变为数个独立储油舱,各个独立储油舱之间形成隔离空间,并由联通管道联接,联通管道由阀门控制。为了保证各个独立储油舱之间油料注入和流出的顺畅,联通管道设置在独立储油舱的底部。阀门可以是手动的,但最好是电子感应阀门,当遇到严重撞击时,电子感应阀门自动关闭。由于将储油舱分设为数个独立储油舱,在油轮遭受到严重撞击而导致油料泄漏时,所损失的仅仅只是独立储油舱的部分油料,油轮实现了自救止漏。同时,由于仅仅是将现有的一个容积很大的储油舱,分设为数个独立储油舱,不改变现有油轮的主体结构,对现有的各种油轮皆适用。

(二)技术领域

本实用新型涉及一种油轮储油舱结构,尤其涉及一种油轮的独立间隔式储油舱结构,属于船舶技术领域。

(三)背景技术

目前,运输油料的油舱,用于储存油料船舶在航行中,经常受到海浪冰山或礁石,甚至是其他船舶的严重撞击,导致储油舱泄漏,由于现有技术的油轮设置的一容积很大的储油舱,自救能力很差,如果救助船不能及时前来营救,对大量油料的泄漏束手无策,不仅成了油料的损失,更严重的是导致严重的环境灾难,由此引起的沉船事件也时有发生。

长久以来,船舶技术领域需要一种油轮储油舱结构新设计,在油轮遭受严重撞击而导致油料泄漏时,能够自救,蒋损失降低到最低限度。

(四)发明内容

本实用新型恰恰能满足了上述需求,其目的在于:提供一种油轮的独立间隔式出油舱结构新的设计,在油轮遭受到严重撞击而导致油料泄漏时,能够自救止漏。

本实用新型的进一步目的在于:提供一种不改变现有油轮的主体结构仅仅改变出油舱结构设计,对现有的各种油轮皆适用的油轮 独立间隔式出油舱结构。

为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案,油轮的独立间隔式储油舱结构,将现有油轮的一容积很大的储油舱,改变为由横壁和纵壁组成的数个独立储油舱,各个独立储油舱之间形成隔离空间,并由联通管道联接,联通管道由阀门控制。

为了保证各个独立储油舱之间油料注入和流出的顺畅,联通管道设置在独立储油舱的底部。

所述的阀门,可以是手动的,当储油舱泄漏时,手动关闭阀门,制止泄漏,但最好是电子感应阀门,当遇到严重撞击时,电子感应阀门自动关闭。

(五)产品特点

本实用新型的有益效果在于:由于将现有的一个容积很大的储油舱,分设为数个独立储油舱,在油轮遭受到严重撞击而导致油料泄漏时,所损失的仅仅只是独立储油舱的部分油料,油轮实现了自救止漏同时,由于仅仅是将现有的一个容积很大的储油舱,分设为数个独立储油舱,不改变现有油轮的主题结构,对现有的各种油轮皆适用,实现了本实用新型的目的。

技术的应用领域前景分析:

(一)世界油轮船队

世界油轮船队是世界上最大的一类船队,占世界商船队总吨位的比重为 40%以上。据克拉克森2008年统计,全球现役油轮船队(万吨以上)共4858艘、4.01亿载重吨,同比增长4.9%,2008年油轮运力增速放慢。2007年商船三井已经取代前线公司(Frontline)成为全球最大的油轮公司。商船三井的油轮运力达到92艘、1260万载重吨,而前线的公司运力为52艘、1140万载重吨,居于第二位。第三位是加拿大的提凯公司,船队规模为76艘、870万载重吨;第四位是纽约的海外控股公司,船队规模为87艘、840万载重吨;第五位是日邮,31艘、790万载重吨。

其中,82%由独立船东拥有,4%由油轮公司拥有,9%为国有,5%为国有油轮公司拥有。目前的油轮订单达到现役船队规模的34%,这将使得船员供给成为油轮公司不得不面对的挑战。

展望2009年,由于2008年10月起,随着全球金融危机爆发,油轮运输市场行情转入下降通道,明年的单壳油轮淘汰情况存在较大变数。如果淘汰速度没有明显加快,2009年的全球油轮船队增长最高可能达到13%。

(二)世界油轮泄漏事故

1989年3月24日 “埃克逊-瓦尔德兹”号油轮在美国阿拉斯加海岸搁浅,泄漏原油1100万加仑,污染了1300英里的海岸线,造成美国历史上最大的一次石油泄漏事故。

1992年12月3日 希腊油轮“爱琴海”号在西班牙西北海岸搁浅,2000多万加仑原油泄漏。

1993年6月5日 “布里尔”号搁浅在苏格兰东北的设特兰群岛海域,泄漏了2600万加仑石油。

1999年12月12日,在马耳他注册的“埃里卡”号油轮在法国西北部布列塔尼半岛附近的海域因遭遇风暴断裂成两截,沉入大海。船上运载的2万多吨重油泄入海中,造成法国历史上最严重的海上石油泄漏污染事故。

2001年3月,在马绍尔群岛注册的“波罗的海”号油轮在丹麦东南部海域与一艘货轮相撞,泄漏原油约2700吨。这起事故发生在丹麦的一个海鸟自然保护区。

2001年10月,在巴拿马注册的“纳土纳海”号油轮在新加坡海峡的印尼海域搁浅,部分油舱受损,造成7000吨原油泄漏。

2002年11月19日 希腊“威望”号油轮在西班牙海域断裂成两截后沉没,船上共装有7.7万吨燃料油。生态学家称这可能是世界上最严重的燃油泄漏事件之一。

2007年12月7日 一艘在中国香港注册的油轮在韩国西部海域与一艘韩国驳船相撞,1.05万吨原油漏入大海,造成至少15平方公里海域受到污染。这是韩国历史上发生的最严重原油泄漏事故。

2007年11月11日 一艘俄罗斯油轮在巨浪中断裂成了两半,导致约2000吨重油流入了黑海和亚速海间的刻赤海峡。

美国于1990年颁布《1990年油污法》,规定油轮必须具有双层船壳。国际海事组织(IMO)迅速跟随,于1991年11月通过MEPC52(32)决议案,规定新造油轮必须具有双壳或中层水平中隔舱构造(mid-deck construction),单壳油轮则在使用一定年限后淘汰。

此后欧洲又发生了一系列重大溢油事故,引出了针对单壳油轮的MARPOL附则I 2001年和2003年修正案,加快了单壳油轮的淘汰步伐。2005年4月5日,MARPOL附则I 2003年修正案正式生效。根据公约的要求,海事主管部门须根据船舶结构、船龄情况、船舶大小和载运货种的不同情况,将单壳油轮拒之国门之外。据统计,全世界每年倾注到海洋的石油量达200万吨到1000万吨,由于航运而排入海洋的石油污染物达160万吨到200万吨,其中1/3是油轮在海上发生事故导致石油泄漏造成的

(三)油轮结构发展史

频频发生的油轮事故是国际社会要求淘汰单壳油轮呼声越来越高的原因。船舶在碰撞和触礁搁浅造成船体破损时,溢油污染的严重程度主要取决于船舶的分舱和结构。在特定位置设置专用压载舱和采用双边、双底乃至双壳构造可有效地降低溢油风险。

1978年IMO通过了关于Marpol公约的1978年一定书,新造油轮的结构提出了如下要求:

1、将Marpol73公约中设置专用压载舱的要求根据原油船和成品油船的不同分别从7,000载重吨降低到20000和30000载重吨;

2、引入原油洗舱的要求;

3、要求现有油船进行改装,从而满足专用压载舱和原油洗舱的要求;作为过渡措施,油船应指定专门的货油舱用于清洁压载;

4、专用压载舱应设置在能减少油轮的边部和底部在触礁或搁浅情况下发生破损的位置。

在这一阶段,油轮最初只是在两边设置若干专用压载舱,但80年代中期以后,人们认识到为有效地减少在搁浅时的溢油风险,有必要设置双层底。所以从这时起还出现了大量的油轮,特别是成品油轮,设置了用于装载压载水的延伸至整个船底区域的双层底。

现在单壳油轮淘汰带来的问题。截至2004年底,在现有的大于5000载重吨的油轮中,双壳油轮占总吨位的65%,总艘数的56%。而根据绿色和平组织搜集的数据,截至2005年底,全球共有1119艘共5400万载重吨的单壳油轮要予以淘汰,而至2010年共有约1亿1千2百万载重吨的单壳油轮面临淘汰。这将对全球环境和航运业带来深远的影响。

(四)在对航运业的影响方面,主要体现在3点:

首先,由于大量的单壳油轮需要淘汰,油轮船东已正在建造并投放大量的双壳油船,造船业面临着产能不足的问题,而这种情况可能会延续到2010年左右。

其次是单壳油轮的淘汰会极大地带动拆船业的发展。

最后,在运价方面在未来的几年间,船舶运费会呈两极分化: 在需要双壳船的航线上, 运费一路攀升, 但在其他不需要双壳船舶的航线上, 因众多的单壳船的拚抢运费会不升反降。

对环境的影响方面,一方面单壳油轮的淘汰会带来结构更安全,船龄更新的油轮,大大降低事故率,从而减少了油品海运对环境的影响,但另一方面,也会给全球环境带来负面的效应。

至2010年共有约1亿1千2百万载重吨的单壳油轮需要淘汰。这些油船联同其带有的46万公斤剧毒的TBT(磷酸三丁酯)、9亿升污油残余物和大量的其它有毒有害物质将大数开到位于亚洲海滩的拆船场拆解,严重的威胁亚洲的海洋环境和拆船工人的健康。这是国际社会和包括我国在内的亚洲国家所无法回避的问题。

(五)我国油轮的发展现状

1、我国油轮状况

目前我国已成为全球第二大石油消费国和第三大石油进口国,由于中国油轮数量和实力不足,在每年上亿吨的进口石油中,90%以上需要依赖外轮运输。为保障能源安全,国家鼓励由中国船队承运进口石油产品。按照"国油国运"的政策目标,到2010年我国大型油轮船队的规模至少要保证能承运50%以上进口原油,2010年,将达到1.5-2.0亿吨左右。2015年提高至80%。

交通部水运司透露,中国应该拥有一支能保证国家原油需求的运输船队;政府鼓励国内油轮公司订造大型油轮,大力发展远洋原油运输业,以满足国内日益增长的原油运输需求。在中国每年上亿吨的进口石油中,90%以上都依靠国外油轮公司运输。发改委综合运输研究所的一项研究表明,从石油安全的角度来看,我国远洋石油运输的60%应该由我国船队承担。目前,多家国内油轮公司已开始加紧订造超级油轮。

由于中国进口原油的80%需要从海上运输,因而油品将成为未来港口吞吐量的重要增长点之一。目前,全国沿海的一些主要港口已将目光瞄准了进口原油上,纷纷在建或拟建大型的油品码头。其中大连、宁波2港正在分别建设30万吨级的原油码头和25万吨级的原油码头,河北秦皇岛、天津新港、青岛黄岛、广东茂名等港正在拟建25万吨级以上的原油码头。港口油品运输的新一轮竞争“硝烟”已经燃起。

以国内最大的三家油轮公司为例,中国海运集团拥有现役各种大小油轮83艘,运输能力为392万吨;中远集团现拥有油轮26艘,载重吨为320万吨;排名第三的招商轮船目前运营的油轮有14艘,运力为245万吨。据航运专家估计,中国大型油轮船队的规模要保证能承运50%以上进口原油,需要在2010年达到7500万吨以上的能力,2020年具备1.3亿吨以上的能力。

由于大型油轮具有良好的性价比,因此在造船业发达的现代,世界各大国的海运巨头,竞相发展超级油轮。而目前中国上述三家公司的超级油轮只有15艘,总载重量不到450万吨。

2008年,中国的新船厂在超级油轮(VLCC)建造方面发展势头相当迅猛。很显然,中国对石油的需求日益增长,而且国家要求国油国运——大约一半的原油需要通过中国自己的船队运输,这就要求中国扩大现有20艘VLCC的船队规模,再新增70多艘。中国每天进口约300万桶原油,约为总需求的45%。因为国内原油资源相当有限,进口原油的数量将继续增加。

世界上原油运输一般采用大型油轮。这种油轮装载量界于27万吨—30万吨之间,载量大,运费低。但我国原油进口主要用中小型油轮,在全球十大油运船队中,多数国家船队的油轮数量只有2位数,不超过50艘,但总载重吨并不小,而我国的油轮数量呈3位数,多达104艘,说明我国的油轮是以数量取胜,而不是以吨位取胜,尚没有一支真正强大的海上石油运输船队,大量原油只能依靠租船运输,成本过大。在这种情况下,如果不迅速建立一支相当规模的超大型油轮船队,在石油进口日益增多的情况下,我国的石油运输极易受制于人。

目前国际油轮公司最担心的,就是大批在20世纪70年代建造的单壳油轮即将被淘汰,国际油轮市场上的油轮船队的数量会减少。所以,其他国家都在积极地采取措施。从2003年5月份以后,国际油轮市场的油轮租金已经开始出现稍微回落的现象。但是目前,全球超大型油船龄超过20年的160艘将被替换,总造价将达120亿美元。国际油轮市场仍然是一个充满机会的巨大市场。

2、我国将继续加快油轮船队建设

随着我国国民经济的快速发展,我国石油进口量呈上升势态。来自交通部的统计数据显示,目前我国90%以上的进口石油需要从海上运输,而国内船队在原油进口运输市场中只占了10%左右的份额。石油是战略资源,稳定的石油供给是一个石油消费大国的安全保障。尽快改善中国油轮船队规模小、吨位少、船型结构不合理等问题,大力发展20-30万吨的大型油船,加快油轮船队规模结构的调整力度,以增强中国油轮船队的竞争力成为当务之急。对此,国家提出了“国油国运”战略,计划在2010年前使国内运输企业承运的进口原油份额达到50%以上,这对于我国的油轮船队无疑是提供了一个历史性的发展机遇。因此,我国油轮船队应充分把握国家“国油国运”战略这个大好机遇,积极调整船队规模,应对国际竞争。

(六)我国海上溢油风险现状

据统计,1973—2006年,我国沿海共发生大小船舶溢油事故2635起,其中溢油50吨以上的重大船舶溢油事故共69起,总溢油量37,077吨,平均每年发生两起,平均每起污染事故溢油量537吨。

迄今为止,我国从未发生过万吨以上的特大船舶溢油事故,但特大溢油事故险情不断。除69次溢油50吨以上的重大溢油事故外,1999-2006年,我国沿海还发生了7起潜在重特大溢油事故。如2001年装载26万吨原油的“沙米敦”号进青岛港时船底发生裂纹;2002年在台湾海峡装载24万吨原油的“俄尔普斯?亚洲”号因主机故障遭遇台风遇险;2002年5月1日江苏南通一油轮触礁,220吨90号汽油大量泄漏;2002年11月23日天津大沽口海域,马耳他籍油轮与我国轮船相撞,造成原油泄漏,污染了约12平方公里海域;2004年在福建湄洲湾两艘装载原油12万吨的“海角”号和“骏马输送者”号发生碰撞;2005年装载12万吨原油的“阿提哥”号在大连港附近触礁搁浅。以上事件,虽然经海事部门及时采取措施,未造成重大污染,但也可以看到,船舶特大溢油事故的风险的确在增大。

2006年4月22日,英国籍“现代独立”轮于舟山马峙锚地永跃船厂进坞过程中与船坞发生触碰,造成左舷破损,并导致第三燃油舱477吨燃油(重油)外溢。事故发生后,海事部门立即采取清除措施,共组织回收了油污水407.75吨。事故造成周围海域严重污染,经济损失数千万元。在这些事故中,溢油量最大的事故是油轮,污染最严重的也是油轮,

(七)油轮为何总出事

油轮因碰撞、触礁等原因泄露原油、污染海洋的事情以前也有,但近年来,随着世界能源需求的快速增长,类似风险也在不断增加。军事科学院海洋环境问题专家透露,全世界一天的石油产量为8500万桶(1桶原油的重量约为157公斤),其中的2000多万桶原油要靠油轮运输。而且这种运输不是简单地从生产国到消费国,中间有可能先转运到对原油进行提炼的国家或地区。从数量上看,霍尔木兹海峡每天通过的原油总量达1800万桶,往来油轮300多艘;马六甲海峡每天通过900万桶原油,100多艘油轮穿梭其间。繁忙的海运、狭窄的航道使得油轮出事的几率大增。

油轮一般都是十几万吨到三十几万吨级的大船,吃水深达15-20米,而一般货轮只有3-5万吨,有的达7万吨,吃水浅。这就造成了油轮航行起来惯性比较大,难操纵不灵活。而油轮搭载的货物是原油或成品油,属于危险品,一旦出事故就是灾难性的,后果比较严重。因此,随着海洋航运的发展,人们不断从船体结构、人员要求、工作程序等各方面加强油轮的安全性。以前的船没有双层底,船一旦与海底的礁石、冰山进行碰撞就容易破损,发生泄漏事故,后来发展出了双底油轮。国际海事组织要求所有油轮必须是双层壳,如果发生碰撞和泄漏还有一层保护。现在国际海事组织对船体的要求最初都是针对油轮安全而设定的。油轮的航行设备也比货轮的好,驾驶台、雷达以及操纵设备都很好。由于运输的是危险品,装卸油轮都有严格的要求。连在船上吸烟都开辟出特定的地方。对于一些操作工作,有严格的程序要求。在油轮上工作的船员除了必要的证件外,还需要有油轮证。持油轮证的船员是经过油轮操作特殊培训的。

(八)海上溢油事故的危害

溢油对鸟类的危害,溢油对海洋浮游生物的影响,溢油对渔业的危害,溢油对水产业的危害,溢油对海洋哺乳动物的危害,溢油对浅水域及岸线的影响,溢油对码头、工业的危害等等是不可估量的。

(九)加大油轮管理力度

当前,我国沿海还存在一定数量的单壳油轮,这些船舶的技术状况、船员素质、通信导航水平等都比较低下,发生溢油事故的风险较高。为此,交通部海事局应采取综合措施,强化油轮管理。一是严格执行国际海事组织制定的淘汰单壳油轮规定;二是禁止国外单壳油轮进口;三是制定政策加快淘汰国内航行单壳油轮和老旧油轮,全面提高我国油轮船队的总体安全水平。同时加强船舶溢油应急体系建设,有效应对船舶污染事故。

(十)我国的对策

因应单壳油轮淘汰带来的上述影响,我国海运界应尽快寻找相应的对策。

首先,双壳油轮的不断投放、预期更多的国家禁止单壳油轮的进入将使单壳油轮运营风险在2010底以后变得非常大。我国的国际油运船队应尽快调整运力,提前淘汰单壳油轮,从而获得较高拆解价值,并且可稳定运价。

其次,在大力发展造船业,扩大规模的同时,要考虑在2010前后,双壳油轮置换期过后,造船业很可能面临的产能过剩的危机。为此,不要盲目的一味扩大造船规模,而应做好风险防范。

其三,要赶快大力发展环保拆船业。如前所述,大量需要拆解的单壳油轮会大量涌至劳动力成本较低,环保意识较为薄弱的东南亚地区,在带来巨大的经济利益的同时也会带来巨大的环境压力。国际社会对这一问题已经给与了高度的关注,可预见的是,各国政府会更严的监控单壳油轮拆解的动向,限制单壳油轮在简陋的拆船点拆解。如果我们能大力发展高于目前平均的环保标准的拆船业,发达国家的油轮会选择在我国进行拆解,从而获得可观的经济效益。

(十一)今后发展趋势

未来 15年内世界石油供应与需求将保持稳定增长的趋势,预计今后世界原油海运量将以2.0%左右的年均增长率继续增长,到2010年和2015年世界原油海运量将达到19亿吨和21亿吨左右。其中运往亚洲地区的原油占中东地区出口量的63%。今后由于世界原油供应将越来越依赖于中东地区,因此预计中东地区作为世界原油出口的主导地位将日益加强。而亚太地区又将是世界原油需求增长最为强劲的地区,预计2009年消费量达到18-20亿吨,超过北美成为世界第一大石油消费区;从亚太地区石油供应情况来看,主要产油国增产乏力,供需缺口将进一步加大,因此未来亚洲地区将成为世界原油进口的主要地区。从而中东至亚太航线运量和占中东地区的出口份额也将随之快速增长。 船型方面,无论从现有船队规模还是订单上看世界船队构成, 20万载重吨以上的特大型油轮(VLCC)都是船队的主力船型,该船型也是世界原油运输的主力船型,表明世界油轮船队大型化的发展趋势。随着国际海事组织和欧盟“淘汰单壳油轮”法案的修订和实施,老旧单壳油轮依规则将加快退役,世界油轮船队将朝着年轻化的方向发展。

效益分析:

(一)确定合理的投资规模

由于专利的价值是依附于有形资产而实现,不同规模前提下,专利的价值是不同的,因此,科学准确地分析专利价值的前提是确定合理的专利的投资规模。

在本项目中,专利投资费用规模的确定方式是依据专利的实际情况,融资的计划和融资现实可能性,产品的市场以及我们对市场的经验来确定的。

投资费用是指该技术产品在生产期一次或者多次投入并被长期占用的费用,包括固定资产和流动资金。

(二)收益年限的确定

专利技术的寿命分自然寿命、法律寿命和经济寿命。自然寿命是指专利技术被新技术替代的时间,法律寿命是法律保护期限,经济寿命是指专利技术能够带来超额经济收益的期限。

专利技术的自然寿命远远超过它的经济寿命。专利技术的收益期限取决了超额经济寿命,即能带来超额收益的时间。一般情况下,专利技术的经济寿命比法律寿命短,例如:一项发明(实用)专利的有效期为10—20年,但实际上技术更新一般在短短几年(5-10年)就会完成,原有的发明技术即使继续受专利法保护,但因其已不再具有先进性,不能再为所有者带来超额收益,此时,拥有者会主动放弃该专利技术,说明它的经济寿命宣告结束。

专利技术的经济寿命取决于行业技术的发展更新速度、技术的领先程度、法律或者行政保护强度。由于科学技术是不断发展的,并且科技发展的速度越来越快,一种新的更为先进、适用或效益更高的专利技术的出现,使原有专利技术贬值。通常,影响专利技术寿命的因素是多种多样的,主要有法规年限,保密状况,产品更新周期,可替代性,市场竞争情况等。

确定专利技术的超额经济寿命期可以根据专利技术的更新周期测算其剩余的经济年限。对于专利技术经济寿命的测算,我们一般采用测算技术更新周期的方法来进行测算。具体测算时,通常根据同类专利技术的历史经验数据,运用统计模型来分析。

根据我们的综合判断,本项目的收益年限可分8年。

(三)收益分成率的确定

专利技术作为人类智力劳动成果,本身是一种非物质形态的商品。它在使用、创造效益时是物化在有形产品中的。在一般情况下它是与企业其他资产一起产生总的收益的,因而在以收益法计算专利的获利时,应当从预期的总收益中分离出专利权的收益。根据本专利技术所处行业及其状态,我们取其技术销售收入分成率参考数值为30%。

(四)投资专利的形式

专利进入到项目企业中的形式,投资者可以选择让专利所有人以专利投资入股的形式,或者是投资者自行购买专利金额投资的形式。前者具体的股权性质,可以选择是优先股或者是普通股的形式。具体如下:

1、买断专利,全额投资

这种形式是投资者出资买断专利,在项目企业中持有100%的股权。

2、专利人以普通股的形式参股

这种形式是专利持有人以专利这一无形资产参股到项目企业中,根据所占有的股权比例分享收益。

3、专利人以优先股的形式参股

这种形式与第二种形式的主要区别是:专利持有人按照约定的金额,每年从项目企业中取得固定的收益,而不是按股权比例确定收益。

目前,我国投资者多选择以买断专利的形式投资项目企业。而且,经过我们的分析,在项目企业所面临的各种环境因素不变时,购买专利的形式与其它两种形式对投资者来说,投资效率相差不大。

厂房条件建议:

按照目前国内外对专利技术的惯例,定量分析专利价值的方法一般有:成本法(根据开发专利技术所耗费的成本来确定专利的价值),市场法(根据市场上同类专利技术的成交价格来确定专利技术的价值)和收益现值法(根据专利技术未来带来的预期超额收益来确定其价值)。

一般而言,技术等无形资产的研发成本与其价值没有直接对应关系,因此本次分析不采用成本法。

在该项技术的价值论证中,我们根据国际技术贸易经验,并结合我国的实践经验,按利润分享,风险共担为论证原则,采用了历史成本和收益现值相结合的论证方法,并充分考虑了该项目的各种风险因素及适当的折现率。考虑到经济寿命的时效性和市场竞争性。

备注:

无